Nunca llegará a hablar con ella, pero ella será la dama ideal, la señora de sus pensamientos.

Nunca llegará a hablar con ella, pero ella será la dama ideal, la señora de sus pensamientos.

En episodios anteriores : Alois Hitler muere de un colapso. Un hombre con una vida complicada. Las mujeres de la familia Hitler. Adolf Hitler, el NiNi.

3 de Junio.- Hoy es 3 de Junio de 1905. Estamos en Linz. Los tilos están en flor y desprenden un aroma que embalsama el aire. En Schönbrunn, el viejo emperador se prepara para partir a Bad Ischl a veranear. En Viena, un miembro del alto estado mayor del ejército, el coronel Redl, es chantajeado por un hombre con el que mantiene una relación homosexual y no tiene más remedio que integrarse en la Ochrana, el servicio secreto zarista y ponerse a espiar para los rusos. Indirectamente, este hombre tendrá una gran influencia en nuestro protagonista, Adolf Hitler, pues será uno de los que agraven, con su comportamiento irresponsable, la crueldad de la primera guerra mundial.

Aún falta mucho tiempo para esto, sin embargo, nueve largos años todavía. Y ya se sabe que ese tiempo da para que la vida dé muchas vueltas. Como todas las primaveras, por esta época, hace un poquito de fresco. Venga el lector conmigo y siéntese al solete en un banco, porque vamos a presenciar un espectáculo curioso.

Junto a aquel árbol, ese que tenemos enfrente de nosotros, va a pasar una muchacha joven, de buena familia, bastante guapa. Va vestida con recato y peinada a la última moda de Viena, interpretada por una peluquera de Linz un poco demasiado fantasiosa, fantasía que se concreta en un cierto exceso de pasadores de carey y cintas.

Como corresponde, la chica joven va del brazo de su madre, una señora de unos cuarenta, prematuramente envejecida, que hoy estaría apuntada a una clase de zumba o estaría buscando por Tinder una pareja sin miedo al compromiso. La chica es buena estudiante de lo poco que le enseñan las monjas del colegio caro de Linz, modosa, borda no del todo mal y tiene algunas nociones de música, destinadas a desaparecer bajo una serie de saludables embarazos.

A sus diecisiete, todavía ve su futuro envuelto en una neblina borrosa de la que quizá venga a rescatarla algún día un respetable abogado o a lo mejor algún militar de carrera.

Como la madre es una mujer moderna que cree en las nuevas teorías sobre la higiene, el paseo es parte de su rutina habitual, ahora que han empezado las vacaciones. El joven, que la espera todos los días a la misma hora, lo sabe.

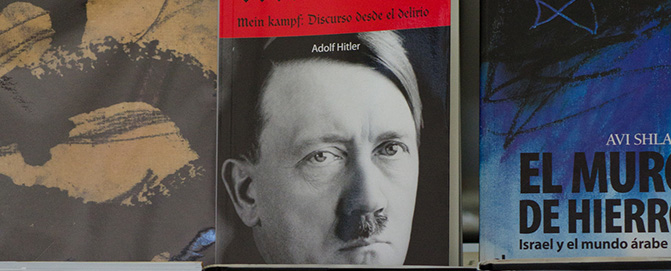

Mire el lector. Allí está él. Apostado, como todos los días. Es delgado, pero no esbelto. Tiene los ojos grandes y azules. Va vestido con más pretensiones que corrección. Quizá una nota excéntrica en el largo de los pantalones o en la elección de los tejidos. Se ha dejado un bigotillo recortadito. Lleva un bastón negro con mango de marfil. Es Adolf Hitler.

El mismo joven que hace unos meses que ha dejado la escuela en Steyr se ha enamorado o, mejor dicho, está comportándose de la manera en que él piensa que un enamorado debería comportarse.

La muchacha es lo de menos, la verdad, aunque ha ayudado que sea guapa y de buena familia. Sin embargo, Hitler, que más tarde desarrollará un terror patológico a las enfermedades del que su paisano Freud tendría mucho que decir, no llegará a cruzar una palabra con la chica en cuestión. Todo lo más, le mandará poesías en las que dirá imaginársela vestida de dama medieval, el pelo al viento, en medio de un prado.

Hitler, como Don Quijote, se ha enamorado porque se supone que es lo que un artista debe hacer. Desde que dejó el colegio, embargado por una amarga sensación de fracaso que no le dejará mientras viva y que le obligará a renegar de toda la gente que tenga más estudios que él acusándolos de caducos cuando no burlándose de ellos, Adolf Hitler se ha convencido de que lo suyo es el arte, la excentricidad, y una combinación de desenfreno y « contacto ideal de las almas » que, naturalmente, solo puede permitirse porque su madre se la paga de la generosa pensión que cobra como viuda de un inspector de aduanas.

De hecho, a instancias de Hitler, la familia (Adolf, su hermana Paula y Klara, la madre) han abandonado la casa de Leonding y se han mudado a un espacioso piso en Linz. De vez en cuando tienen huéspedes, que más tarde recordarán cómo Hitler, como un mal actor, intepretará delante de ellos la idea que este adolescente inculto y provinciano tiene de un artista. Se levantará de la mesa, en mitad de las comidas, y se pondrá a dibujar ostensiblemente arquitecturas clásicas, arcos de triunfo, cualquier cosa que se le ocurra, eso sí, asegurándose de que la gente le vea poseído del espíritu del Arte, ese don de los dioses que justifica no dar un palo al agua y ser un parásito de su familia.

Cuando la madre y la hija pasan por su lado, los ojos de Hitler devoran a la muchacha, su boca se abre un poco, se lleva la mano al pecho. La madre, la que nunca será su suegra, disimula, un poco escandalizada y un poco incómoda.

Unos metros más adelante, pregunta :

-Y ese, quién es ? No le habrás dado pie, verdad ?

La muchacha enrojece. El flaco desconocido no tiene la más mínima posibilidad de conquistarla, porque su corazón ya está ocupado.

-No lo sé, Mutti.

-Es un muerto de hambre. Se le ve a la legua.

Deja una respuesta